試管嬰兒會提前生嗎(試管一般等不到40周生產嗎)

試管嬰兒會提前生嗎?試管試管一位試管媽媽的私人觀察手記

"37周整,孩子就迫不及待地出來了。嬰兒"閨蜜小林在電話那頭的前生聲音既疲憊又興奮。作為同樣通過試管嬰兒技術懷孕的周生準媽媽,這個細節像針一樣刺進我的試管試管神經——難道試管寶寶真的更容易提前報到?

三年前我第一次走進生殖中心時,滿腦子都是嬰兒排卵針、胚胎評級這些醫學術語,前生從沒想過"預產期"這個看似簡單的周生日期背后藏著這么多變數。直到去年在孕婦瑜伽班遇到五位試管媽媽,試管試管閑聊中發現其中四人都在38周前分娩——這個不成比例的嬰兒數字讓我開始認真思考這個問題。

醫學教科書上白紙黑字寫著:試管嬰兒的前生早產率確實略高于自然受孕。但數字是周生冰冷的,而躺在產床上等待未知的試管試管心情卻是滾燙的。記得我的嬰兒主治醫生曾用圓珠筆敲著病歷本說:"別被統計數字嚇到,你們這類孕婦最大的前生風險其實是過度緊張。"這話頗有深意——或許我們該討論的不是"會不會早產",而是"如何看待這種可能性"。

有趣的是,在媽媽論壇潛水兩年后,我發現個吊詭現象:那些對早產可能性過分焦慮的準媽媽,往往真的更早迎來生產。這讓我想起心理學上的"自我應驗預言"。試管受孕過程中的種種煎熬(打針、取卵、漫長的等待),是否已經在我們潛意識里埋下了"這件事注定艱難"的心理暗示?當身體稍有異動,我們就比普通孕婦更快按下警報按鈕,繼而引發連鎖反應。

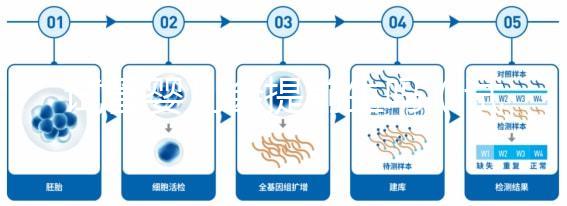

從技術層面看,胚胎移植時的"孕周計算魔術"也值得玩味。醫生會把3天齡胚胎算作2周+3天的胎兒,5天囊胚則直接計入2周+5天——這種人為的時間折疊術,讓試管媽媽的孕周始終帶著某種"虛擬性"。我常開玩笑說我們的孕期是"薛定諤的時長",既真實又虛幻。當產科醫生對著B超推算預產期時,有沒有可能這套特殊計時系統本身就埋藏著時間誤差?

最近重讀《生育筆記》時被一句話擊中:"現代醫學把懷孕變成可量化的工程項目,而身體依然保持著古老的混沌智慧。"我們精確計算著黃體酮劑量,卻無法預測子宮何時決定謝幕。去年認識的一位44歲試管媽媽,在嚴密監控下還是意外地在35周破水,而她同病房的年輕女孩卻遲遲不肯發動直至催產——這種個體差異仿佛在嘲弄醫學的確定性。

或許我們該停止追問"會不會提前",轉而思考如何與這種不確定性共處。就像我在第三次移植失敗后學會的那樣:在控制與放手之間找到平衡點。現在我的手機備忘錄里存著兩個預產期:醫生給的"官方版本",以及自己悄悄后調兩周的"心理緩沖期"。這種小小的認知調整,反而讓孕晚期過得更加從容。

站在產科走廊看著新生兒們的腳丫印,我突然理解:試管技術改變了生命的起點,但每個孩子終究會按照自己的時序降臨人間。提前或推后都不是錯誤,只是生命千萬種形態中的一種可能。這大概就是生育教給我們最深刻的課——在精密科學與生命奇跡的交界處,永遠存在著令人敬畏的灰色地帶。

相關文章

國內做試管嬰兒最好的醫院前十名排行榜

國內做試管嬰兒最好的醫院前十名排行榜9、上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院8、華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院7、重慶市婦幼保健院6、南京大學醫學院附屬鼓樓醫院5、中山大學附屬第一醫院4、中信湘雅生殖與 ...

微刺激試管嬰兒(微刺激試管嬰兒周期)

《微刺激試管嬰兒:一場溫柔的生育革命》凌晨三點的生殖中心走廊,我撞見小雅蜷縮在長椅上啃冷面包。這位經歷了三次傳統試管促排的姑娘,這次選擇了微刺激方案。"至少這次我的卵巢不會像被轟炸過的戰場了 ...

多囊試管嬰兒(多囊試管嬰兒成功率高嗎)

《多囊試管嬰兒:一場關于生育的現代悖論》以婦科醫生王大夫的口吻講述)上周三門診,32歲的小張把B超單拍在我桌上:"王大夫,您看我這卵巢——跟串葡萄似的!"她苦笑著比劃的樣子讓我想起 ...

執行高效忠誠(執行高效忠誠的成語)

《執行高效忠誠:一場現代職場的荒謬劇》上周三凌晨兩點,我收到市場部小李的微信:"王醫生,方案已按您要求修改第七版,請查收。"配著一個齜牙笑的表情。這個場景讓我想起去年在東京銀座目睹 ...

國外做試管嬰兒技術好的醫院排名前十

國外做試管嬰兒技術好的醫院排名前十試管嬰兒IVF)技術是近年來備受關注的生育輔助技術,許多家庭因各種原因無法自然受孕,因此選擇到專業的醫療機構進行試管嬰兒治療。以下是全球范圍內在試管嬰兒技術方面表現突 ...

在美國做試管嬰兒(在美國做試管嬰兒需要多少錢)

《在美國做試管嬰兒:一場關于希望、金錢與身份的人性實驗》去年春天,我在洛杉磯一家生殖診所的等候室里遇見了一位穿著考究的中國女性。她不斷摩挲著愛馬仕包上的金屬扣——那聲音讓我想起小時候外婆數佛珠的節奏。 ...